乡野与赛场:青春实践的深度浸润

在青春的行迹里,2025年阳光学院元宇宙与新媒体学院闽普兴乡大学生暑期实践队在福建省播音主持协会林慧娟会长和王宏副会长的带领下,穿梭于甘棠乡的烟火与“福建少年说”的聚光灯下。两处实践场域,如同交错的经纬,编织出成长的细密纹路,让我们在具体的行动与真实的碰撞中,触摸到青春实践的厚度。

课堂与赛场:教育火种的双向播撒

在甘棠乡的推普课堂,实践队化身知识的 “摆渡人”, “自我介绍” 破冰环节像把温柔的钥匙,让孩子们从躲在课桌后怯生生的模样,渐渐变得敢于主动站在讲台边,清亮的嗓音里带着初生的勇敢,眼底的光一点点亮起来。教诗歌朗诵时逐字逐句纠音,听着童声从磕绊生涩变得舒展清亮,小游戏里绕口令成了欢乐擂台,“四是四,十是十” 的念叨混着笑声,让语言在奔跑的节奏里迸发活力。这从不是简单的教学,我们更像火炬手,把乡村教育的火种传递进孩子们心里,也让我们触摸到了乡村孩子对知识的渴望。

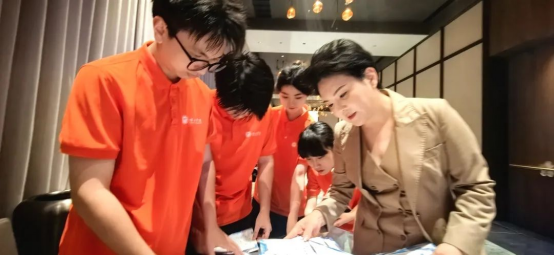

转身投入“福建少年说”志愿服务,实践队便成了赛事运转中精准咬合的 “齿轮”。 福建省播音主持协会会长、福建少年说组委会主任林慧娟老师亲授筹备要领时,从现场设备的每一次调试检验,到主持稿上每个字词的反复核对,都带着近乎苛刻的认真,她常说:“语言的舞台容不得半点马虎,每个细节都是对选手的尊重。” 从精准统分、高效催场到细致调音、精心选图,队员们在各个关键岗位上始终以认真细致的态度履职尽责,为比赛的井然有序保驾护航。这与推普课堂上的教育传递虽形式不同,却承载着另一种分量的责任——保障语言的舞台顺畅,让更多青春声音被听见,两种实践,都在播撒教育与语言的火种。

古村与舞台:文化传承的多维触摸

初到甘棠,青山里的古村落撞进眼里,菜农筐里带着露水的蔬菜,让从小生活在城里学生,实实在在尝到“土地的馈赠”。走进巴地村、漈下村,老建筑的砖墙爬满青苔,像老人脸上的皱纹,藏着故事;传统习俗在村民手里鲜活,婚丧嫁娶的仪式、节庆的祭祀,都是活的文化。我们跟着村里老人走街串巷,听他们讲建筑怎么盖、习俗咋来的,这时候,乡村不只是好看的风景,是本摊开的文化史书,我们得慢慢读、细细品,读出对文化根脉的敬畏。

在甘棠,致敬英雄的小品排练,则是精神的洗礼。揣摩英雄的少年意气,演绎母子间的家国情怀,每一个眼神、每一句台词都在重塑我们对“责任”与“奉献”的理解。教育实践让我们触摸到乡村孩子的渴望,精神传承则让我们扎根家国情怀的土壤,二者虽形式不同,却共同滋养着青春的灵魂——前者赋予我们改变的力量,后者赋予我们坚守的信仰。我们还践行着“学英雄、写英雄、演英雄”的历练,模仿英雄挺胸的样子,突然明白:“学”是记牢他们的模样,“写”是留住他们的温度,“演”是让英雄的劲儿钻进心里——原来英雄从不是遥远的符号,是能让我们在做事时多一分勇气、多一分担当的力量。

“福建少年说” 的舞台上,选手们以语言为舟,载着家国情怀与山水意趣,将八闽大地的故事、烟火日常的感悟,都融进流转的声线里向外传递。这其中,少年儿童们尤其擅长讲好中国故事、讲好英雄故事:有个小姑娘讲谷文昌治沙的故事,说到“他种的树活了”时,攥着拳头的手在发抖;另一个男孩讲家乡的“无名英雄”,说“爷爷说英雄不一定留名字,但要留念想”。他们的声音或许稚嫩,却把中国故事讲得有烟火气,把英雄故事讲得像身边事。古村里我们触摸文化的“形”,舞台上我们听见文化的“声”,一静一动,让我们懂了文化传承不止是守着老物件,还要用年轻人的方式,把文化讲成故事、变成声音,让更多人接住这份传承。

个人与团队:成长的共生密码

在甘棠乡推普时,实践队队员们从初上讲台时的紧张发抖,到能笑着和孩子们玩成一片,其间教案的每一次改版,教学方法的每一次尝试,都如同为自身能力系统升级换代,解锁新的技能与自信。而个人突破背后,是团队的群策群力,遇到问题大家凑成一团比划着、模拟着,一起找寻最好的讲解方式。到了“福建少年说”,实践队每个队员在各自岗位上死磕细节,在团队协助环节及时补位,遇到突发情况怎么配合,像齿轮一样咬合。

推普课堂上,实践队教学能力的节节攀升,藏在团队围坐时迸发的头脑风暴里,赛事服务中,团队能如精密仪器般高效运转,源于每个人在岗位上的死磕。个人与团队从不是谁依附谁的关系,而是根系相缠的共生。个人的锐进,让团队有了敢闯敢试的 “尖兵”;团队拧成的一股绳,又成了个人往前冲时最坚实的后盾。就像那盘旋上升的双螺旋,彼此缠绕,互相托举,一圈圈向着高处生长,带着滚烫的青春,一头扎进成长的深处。

实践回甘:藏在细节里的成长

现在回头看,甘棠乡的泥土和赛场的灯光,把青春泡出了不同滋味。推普时,孩子追着问“老师明天还来吗”的期待;古村走访,老人握着我们手说“年轻人别忘这些老规矩”的郑重;赛场服务,选手下台说“谢谢你们帮忙”的真诚,这些碎片,拼成了实践的意义。

实践队不是在完成任务,是真真切切地,用行动去碰教育的温度、文化的厚度、责任的重量。每一次实践,都不是简单的“做过”,是把自己放进这些场景里,被需要、被改变、被滋养。青春的实践,不是喊口号的奔赴,是一步一步,把脚印烙在乡野的土地、赛场的地板上,然后带着这些印记,明白自己能成为知识的传递者、文化的接力手、责任的担当人。

“闽普兴乡”的实践,没什么惊天动地,就是这些具体的事儿、真实的碰撞,让我们的青春,在乡野和赛场的浸润里,长出了扎根的力量。