“鼓岭之友”在硝烟中延续教育火种

护送学生撤离、为难民提供庇护、坚持办学不辍……

“鼓岭之友”在硝烟中延续教育火种

抗日战争的烽火中,福州各学校和部分政府机关纷纷疏散至后方。在艰苦的环境中,部分外籍教师护送学生穿越战火,为难民提供庇护,带领福州学生通过演讲、歌剧和行动,点燃抗日救亡的激情,守护了知识与希望的光芒。

本期“鼓岭的抗日志士”系列报道,缅怀“鼓岭之友”在战乱中以智慧与仁心,延续教育火种的壮丽篇章。

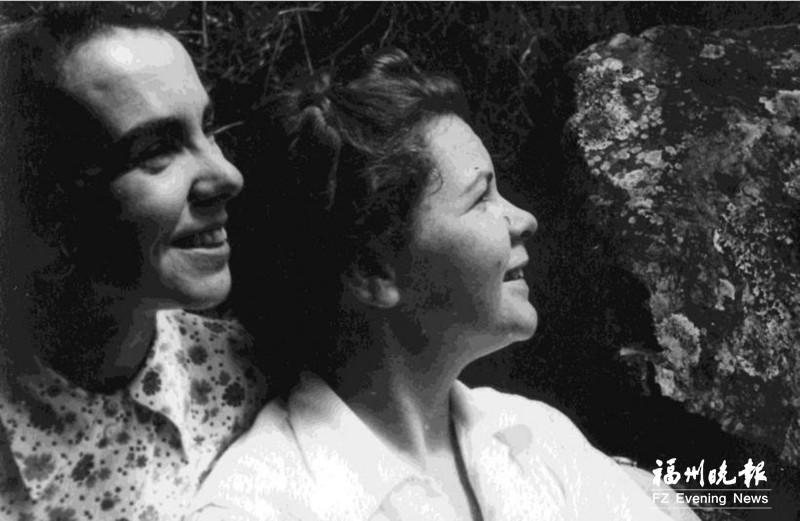

海伦·史密斯(左)和玛丽·麦克维1941年在永泰。

战火中护送学子

跋涉中的生命庇护

1938年至1943年,福州先后有7所私立学校迁到永泰继续办学,包括格致中学、文山女子学校等。在永泰期间,青年学生开展了形式多样的宣传活动,成为福州学界抗日救亡运动的活跃力量。

1941年4月,福州沦陷的消息引发永泰民众恐慌,文山女子学校的教师和学生纷纷撤离。经过数周的痛苦挣扎,学校最终决定迁往相对安全的邵武。彼时,福建协和大学及其他学校已迁至此处避难。

文山女子学校的教师海伦·史密斯(Helen Huntington Smith)和玛丽·麦克维(Mary Frances McVay)毅然肩负起护送学生的重任。海伦·史密斯是伊芳廷(Edward Huntington Smith)的女儿,在文山女子学校工作了20年。伊芳廷在永泰50年,创办永泰第一所幼稚园和格致小学、格致中学,奠定了永泰现代教育的基础。她还曾帮助许多鼓岭孩子走出大山。

文山女子学校的学生在闽江乘船。

玛丽·麦克维1938年从美国来到文山女子学校教英语和音乐,1939年和美国驻福州领事馆的海军无线电操作员比尔在鼓岭订婚。次年,两人在裨益知(Willard Livingstone Beard)的见证下在永泰结婚。

1941年5月28日,师生队伍启程,海伦·史密斯和玛丽·麦克维将数百美元藏在衣服缝隙与发卷中,以防劫匪。天气炎热,沿途穿越高山、河谷和稻田,日军飞机从空中飞过,她们只得藏身于草丛中。历经艰险,最终她们于6月7日晚抵达邵武。

玛丽·麦克维在给家人的信件中曾表示,她们入夜后无照明设备,途中迷路,在好心农民的帮助下,第一晚走了约30英里,抵达一个教会驻地。多名女生感染疟疾,有人中暑晕倒,所有人的脚都磨出了水泡。玛丽·麦克维希望家人将她护送学生的经历分享给其他人,募集捐款。

后来,邵武发生鼠疫,文山女子学校再次迁回永泰,抗战胜利后迁回福州。

为难民提供庇护

战火中的人道港湾

福州沦陷期间,不少教会学校成为难民的避风港。在华南女院的福州和南平两个校区,程吕底亚(Lydia Trimble)和埃塞尔·华莱士(Ethel Wallace)同样以行动守护希望。

两个校区均接纳大量难民,南平校区的女生积极协助当地妇孺进入山洞躲避日军轰炸。华南女校的女生在战时共为超过5000名妇女、儿童、村民提供了食物、庇护与营养培训。

据记载,华南女院师生在南平期间,积极参加抗日救亡工作,深入城乡开展抗日爱国宣传,组织农村妇女参加急救训练。她们通过音乐会、义卖等方式筹集资金,全部用于慰劳前线抗日将士,展现了女性在战时的担当。

在长乐,培青中学同样成为庇护生命的象征。1941年4月19日,长乐第一次沦陷。当日军在海边登陆的消息传到县城时,逃难者络绎于途。没有随培青中学内迁的越秾华(Laura D.Ward)与培青中学的美加籍教师,在教堂以及与之相通的培青校园内办起了“避难所”。

越秾华1914年来到福州,主要教英语和音乐。她和姐姐祝素露(Ruth P.Ward)均毕业于美国曼荷莲学院。祝素露1908年来到福州,后与来自美国密歇根州的青年传教士祝寿康(Frederick P.Beach)结为伴侣。祝寿康度假别墅位于晋安区鼓岭后浦楼,现仅存墙基和部分遗址。

长乐居民张国英曾回忆,日军登陆时,城区一片混乱。培青中学打开校园大门,接纳上千名难民。学校建筑刷上美国国旗,男的难民住进白砖楼(格致楼),女眷和儿童安置在红砖楼(陶媛楼)。避难所用枯木熬煮稀饭,以咸橄榄和萝卜干佐餐,地下室和操场架起行军锅。

日军试图搜查时,这些外籍教师据守门口,保障避难者安全。避难所维持了一个多月,直至局势稳定,难民陆续离开。发生在长乐培青中学的这段往事,也被人称为“长乐版辛德勒故事”。

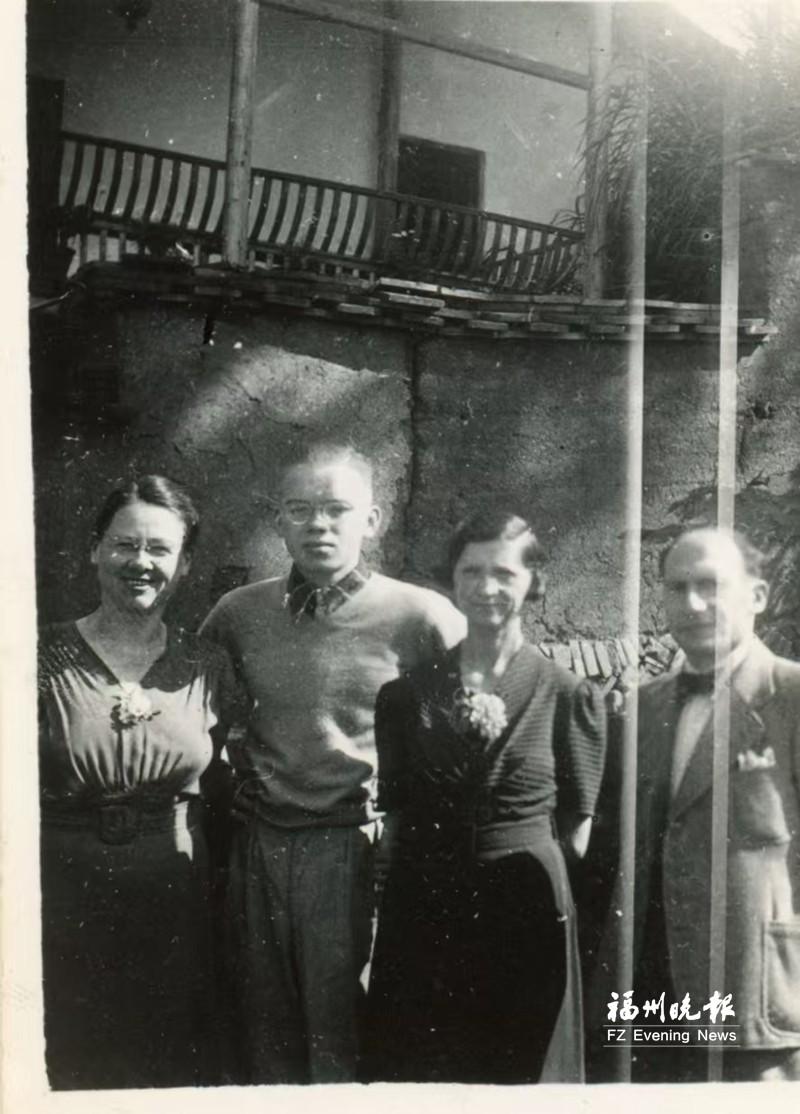

穆蔼仁(左二)和英华中学的外籍教师在洋口镇。

延续教育火种

抗战中的学脉传承

烽火之中,教育成为民族生存的希望。抗战爆发后,福州学校纷纷内迁,公立学校迁往永安,教会学校多迁至永泰、南平,延续教育火种。

福建协和大学1938年6月迁至邵武,师生同仇敌忾,开展轰轰烈烈的抗日救亡活动。校长林景润在“抗战建国”纪念会上发表演说,坚定“中国必胜”的信念。学校成立“抗战建国研究会”,邀请抗日英雄演讲,举办时事座谈会,激发师生爱国热情。

刚迁到邵武时,福建协和大学还筹办了邵武城区民办夜校,为当地民众扫盲的同时宣传抗日。1939年,为了抗战时后方农村建设与经济发展需要,福建协和大学将原有农村改进同志会改组为农村推广委员会。

据记载,抗战期间,福建协和大学的学生自治会改组了抗建剧团、抗建歌咏团、抗建服务团、抗建宣传团、中乐团等5个抗建团体,赴省内外演出,宣传抗日。学校还鼓励学生投笔从戎,50多名学生奔赴前线,有的报考航空学校,有的担任部队通讯、翻译人员,有的参军入伍。

福州协和幼稚师范学校的董事长陈芝美同时兼任英华中学的校长,内迁时两校统一行动,一起沿闽江而上,迁往后方顺昌洋口镇,在整个抗战期间坚持办学不辍,培养了众多杰出人才。

在洋口镇,陈芝美带领师生克服物资匮乏的困难,挖掘防空洞,白天开荒种菜,夜间坚持上课。各校学生组织起爱国社团,宣传抗日救亡,地下党也在积极活动。1939年夏天,地下党还以英华中学为基础成立了“英华党支部”。

抗日战争期间,毕理夫妇回到福州英华中学执教,后跟随该校师生迁到顺昌洋口镇,他们的女儿毕乐华就出生在那里。“鼓岭之友”穆蔼仁跨洋而来,在此度过了一年时光。在艰难的环境里,“鼓岭之友”与陈世明等中国学生同甘共苦,结下深厚友谊。

青年学生的到来,让洋口镇及顺昌县的爱国民主运动热情高涨,抗日救亡活动蓬勃开展,一批革命青年特别是英华中学的学生在革命运动中锻炼成长。他们毕业后,有不少人投身革命,有的献出了宝贵的生命。

在永泰、邵武、顺昌等福建内陆山城,迁徙至此的学校教职工们,在困境中保持了教育体系的完整。他们不仅是知识的守护者,更是民族精神的传承者:即使在最黑暗的年代,智慧与良知的火焰也不会熄灭。(记者 王光慧)